Die Zelle ist tot, es lebe die Zelle

FAU-Mediziner über Zelltod und -regeneration

Als kleinste lebende Einheit kann sich eine Zelle allein erhalten, im Verbund nicht. Als der älteste bekannte Mensch nach 122 Jahren starb, hatte ein Teil seiner Körperzellen die gesamte Zeit miterlebt, ein anderer wurde nach jeweils 60 Stunden ausgetauscht. Plangemäß verhielten sie sich dabei alle.

Dass Zellen sterben, dass Zellen sich erneuern – beides ist für den menschlichen Organismus lebenswichtig. Mit dem Fortschritt des Wissens werden die Zusammenhänge zwischen Zelltod und Zellregeneration immer deutlicher. Solche aufeinander abgestimmten Mechanismen zeigen sich an extrem kurzlebigen Darmzellen ebenso wie an Herzmuskelzellen, die ein Menschenleben lang erhalten bleiben können. Mit den Ersteren befasst sich das Team von Christoph Becker, Professor für Molekulare Gastroenterologie an der Medizinischen Klinik 1. Wissenschaftler um Felix Engel, Professor für Experimentelle Nieren- und Kreislaufforschung am Pathologischen Institut, haben sich darauf spezialisiert, infarktgeschädigten Herzen zu neuer Schlagkraft zu verhelfen.

Die Grenze im Wandel

Die Barriere ist knapp acht Meter lang und würde ausgebreitet circa dreißig Meter im Quadrat bedecken, die Fläche einer kleinen Einzimmerwohnung. Mit staatlichen Trennlinien verglichen, erscheinen die Ausmaße zwar gering, doch dafür findet die Grenzanlage im menschlichen Bauchraum Platz. Dabei kann das Darmepithel – die Zellschicht, die den wichtigsten Teil des Verdauungstrakts umgibt – alle Funktionen übernehmen, die von einer Grenze zu erwarten sind: Es unterscheidet innen von außen; es schützt vor unerwünschten Eindringlingen und lässt passieren, was gebraucht wird.

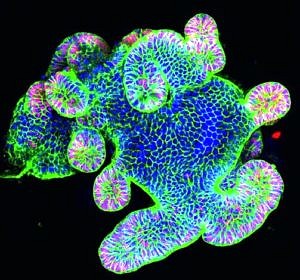

Ihre vielfältigen Aufgaben erfüllt die Trennschicht mit bewundernswerter Präzision. Fremdstoffe, erkennbar an den Antigenen auf ihrer Oberfläche, sind als potenzielle Schädlinge abzuwehren, Nährstoffe dagegen einzulassen. Außerdem müssen Botschaften weitergeleitet werden – beispielsweise Alarmzeichen, die im Organ die Zellen des körpereigenen Abwehrsystems auf den Plan rufen. All dies bewältigt eine dünne Schicht von eng nebeneinander gepackten Zellen. Stellt man sich das Epithel als eine Mauer vor, besteht diese aus nur einer Lage von Bausteinen, und jeder Stein hat nach fünf Tagen ausgedient und wird ersetzt.

Dass ein solcher Austauschprozess äußerst exakt gesteuert werden muss, ist nachvollziehbar. „Auf die Balance kommt es an“, fasst Prof. Becker zusammen. Werden Darmepithelzellen in zu großer Zahl abgebaut – gibt es also Lücken, weil Steine in der Mauer fehlen –, dann schlüpfen unkontrolliert Bakterien und Moleküle durch, die vom Immunsystem als fremd erkannt und angegriffen werden. So kommt es zu chronischen Entzündungen. Sterben aber einzelne Epithelzellen gar nicht ab, können langfristig Darmkarzinome entstehen.

Bei den Forschungen auf diesem Gebiet hat Prof. Beckers Arbeitsgruppe bereits ein überraschendes Ergebnis erzielt. Die Zellen bösartiger Tumoren verweigern häufig die Apoptose, eine Form des programmierten Zelltods. Diesen Prozess, durch den sie regelrecht zerlegt werden, setzen schwer beschädigte oder überalterte Zellen normalerweise selbst in Gang. „Entscheidend ist dabei die Aktivierung von Caspasen“, erklärt Prof. Becker. Die Schneide-Enzyme spalten Proteine in einer Kette von ineinandergreifenden Abläufen.

Am Beginn solcher Kaskaden steht Caspase 8, und in Darmtumorzellen ließ sich häufig eine Blockade dieses Moleküls feststellen. „Demnach hätten Zellen, deren Gene für Caspase 8 wir abgeschaltet hatten, Apoptose-Signale ignorieren sollen. Stattdessen starben sie aber besonders schnell“, schildert Prof. Becker. So wurde das Team auf ein erst kürzlich entdecktes Zelltodprogramm aufmerksam: Fällt das Initiator-Enzym völlig aus, tritt eine Art von Kurzschluss ein. Die Kaskade wird umgeleitet auf die Nekrose, die zweite Grundform des Zelltods.

Die Kombination, Nekropoptose genannt, könnte ein Weg sein, Tumorzellen in den Selbstmord zu treiben. Darüber hinaus hat die Forschergruppe, die Prof. Becker leitet, zur Steuerung und zu den Störungen des Gleichgewichts von Zellaufbau und -abbau im Darmepithel noch jede Menge Details zu klären.

Das standhafte Zentrum

Was für die Zellen des Darmepithels zum Alltag zählt, ist für Herzmuskelzellen von Säugetieren eine Rarität. Embryonen können solche Zellen neu bilden, doch schon kurz nach der Geburt ist es damit vorbei; allenfalls ein Prozent pro Jahr wächst nach. Wozu die Sparsamkeit gut ist? Das gehört nach Prof. Engel in den Bereich der Spekulation. Damit der Herzschlag im Rhythmus bleibt, müssten neu eingeschleuste Muskelzellen sofort in den Takt einstimmen. Außerdem entfällt eine mögliche Fehlerquelle, weshalb Krebserkrankungen des Herzmuskels kaum bekannt sind. Als Erklärung reicht das aber nicht aus.

Dass menschliche Herzen die Selbstheilung nur unvollkommen beherrschen, ist in den Industrienationen zum großen Problem geworden. Als Todesursache belegen Herzinfarkte in der Statistik den zweiten Platz. Überlebende leiden oft unter dauerhaften Schäden. Außerdem droht der nächste, vielleicht tödliche Anfall. Für Zellen, die Blut und Lymphe durch den Körper pumpen, gibt es keinen nennenswerten Ersatz, wenn sie an mangelnder Durchblutung sterben. Verletzungen werden mit Narbengewebe verschlossen; die Reparatur bleibt Flickwerk.

Hier haben andere Lebewesen den Säugetieren etwas voraus. Salamander und Frösche, Molche oder Unken – erwachsene Lurche können ihre Herzen regenerieren. Dasselbe gilt für Zebrafische, die mit ihren blau irisierenden Streifen viele Aquarien zieren. „Solche Tiere hören nie völlig auf zu wachsen“, sagt Prof. Engel. „Wie Zebrafische fehlende Glieder nachbilden, wird seit langem untersucht. Da lag es nahe, am gleichen Modell zu studieren, wie funktionelle Herzzellen neu entstehen.“

Was fehlt den Herzmuskelzellen des Menschen, verglichen mit denen dieser Tiere? 2015 entdeckten Prof. Engel und Dr. David Zebrowski, dass sie nur den ersten Schritt der Vermehrung vollziehen: Das im Zellkern gespeicherte Erbgut wird verdoppelt. Danach müsste ein Spindelapparat die Chromosomen mittels feiner Fasern zu identischen DNA-Sätzen auseinanderziehen. Zuständig dafür ist das aus zwei Zentriolen bestehende Zentrosom. Bei neugeborenen Säugern zerfällt die strukturelle Einheit in ihre beiden Bestandteile, bei Zebrafischen bleibt sie intakt.

Derartige Forschungserfolge wecken die Hoffnung, dass menschliche Herzen lernen könnten, sich zu erneuern. Prof. Engel mahnt zur Geduld: „Grundlagenforschung braucht Zeit. Allzu schnelle Schlüsse führen leicht in die Irre.“ Dass Herzmuskelzellen von Mäusen und Ratten zwei bis drei Tage nach der Geburt angeregt werden können, sich zu vermehren, haben seine Studien inzwischen ergeben. Ein Rezeptor im Zellkern, der hormonelle Signale empfängt, lässt sich künstlich aktivieren; in diesem Fall folgt auf das Zellwachstum die Teilung. Nach einer Blockade des Proteins werden selbst die Herzen von Zebrafischen nicht mehr so gut wie neu.

Doch der Weg zur Anwendung ist ebenso weit wie steinig. Darum setzt der Herzspezialist nicht allein auf Regeneration: „Ersatzgewebe ist ein ebenso vielversprechendes Feld.“ Damit rhythmisch pulsierende Zellen aus dem Labor in ein schlagendes Herz integrierbar sind, müssen sie auf einem Träger anhaften, der elektrische Impulse weiterleitet. Kreuzspinnen liefern dem Erlanger Team und Kollegen aus Bayreuth seit Kurzem ein Vorbild, denn ihre Netze enthalten eine Substanz, die sich als Gerüstmaterial eignet. Für verwundete Herzen ergäbe das ein Pflaster aus Seide.

von Gertraud Pickel